发布时间:2025-03-05 18:53:11

2025年2月12日,广州外国语学校2024-2025学年青年教师培训会在国际交流中心凤凰礼堂召开。12位青年教师代表围绕教学实践、班级管理、德育创新及技术融合等主题展开深度分享,为与会者呈现了一场多元化的思想盛宴。我校彭斌校长参会并作总结发言,李伟副校长主持了培训会议。

彭斌校长作总结发言

教学探索:深耕课堂,以研促教

夏凡惠老师以《三载研耕,追光而行》为题,结合三年教学经历,强调“反思与坚持”是教师成长的核心价值;陈念老师在《教精其术,学重习惯》中提出精细化教学策略与学生习惯养成的双向联动模式;周纯老师通过《以趣为舟,以研为桨》,探讨英语学科如何以趣味为切入点深化学习广度;冼庭玮老师则以《我的慢漫成长路》分享“慢备课”理念,倡导在细致打磨中提升课堂质量。

三年研载,追光而行

▲▼上下滑动阅读

一名青年教师的成长三部曲:摸索·适应·成长

▲▼上下滑动阅读

以趣为舟,以研为桨:摆渡英语学习的深度与广度

▲▼上下滑动阅读

我的慢漫成长路——备课经验分享

▲▼上下滑动阅读

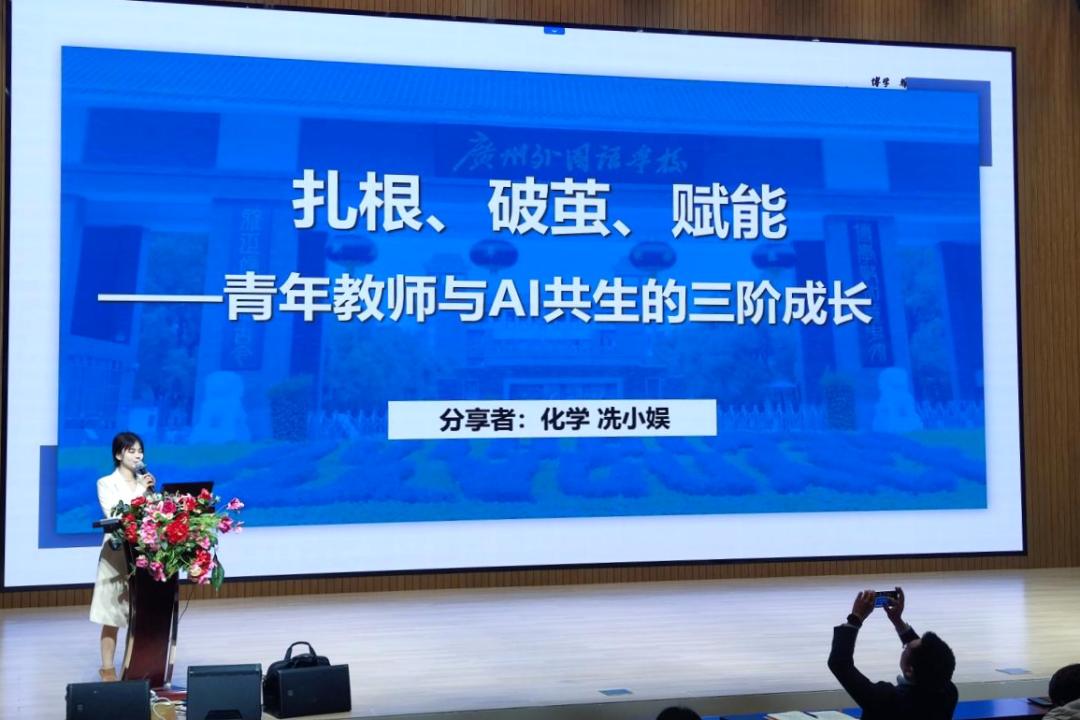

技术赋能:AI融合与教育创新

扎根·破茧·赋能:青年教师与AI共生的三阶成长

▲▼上下滑动阅读

教有所思,丰厚自我

▲▼上下滑动阅读

从“我”到“我们”——新手班主任关于建立班级凝聚力的思考

▲▼上下滑动阅读

班级管理:刚柔并济,活动育人

涂珺老师在《“用力”和“用理”》中,解析班级管理中制度约束与情感沟通的平衡艺术;邹薇老师通过《激活成长磁场》,倡导以主题活动打造班级“第二课堂”,激发学生自主性;靳宇佳老师创新提出《班会课的十分钟写作》,以短时写作任务深化班会育人实效;林楚涛老师则以《与青春同频共振》为题,分享年轻班主任如何以共情力实现德育渗透;张菊萍老师在《知不足而奋进,望远山而力行》中,结合德育案例强调“自省与行动”的重要性。

“用力”和“用理”——班级管理方法的思考

▲▼上下滑动阅读

激活成长磁场——让活动成为班级管理的第二课堂

▲▼上下滑动阅读

班会课的十分钟写作

▲▼上下滑动阅读

与青春同频共振——年轻班主任的德育探索

▲▼上下滑动阅读

知不足而奋进,望远山而力行——德育工作心得分享

▲▼上下滑动阅读

“知不足而奋进,望远山而力行。”通过此次培训会,我们看到了青年教师们的“风华正茂”,也看到了他们对教育事业的“赤子之心”,参会老师纷纷表示从多维视角中汲取了成长养分。愿他们在未来的教育之路上,不忘初心、砥砺前行,为学生的成长、学校的发展、教育的未来,贡献自己的智慧与力量!

我校未来也将持续深化青年教师培训活动,助力青年教师在教学、管理与科研领域行稳致远,共同推动学校教育事业高质量发展。

家校联系方式

往期回顾